خطة ترامب: هل من دوافع اقتصادية وراء رغبة الرئيس الأمريكي بالسيطرة على غزة؟

قبل بضعة أيام جلس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في المكتب البيضاوي إلى جانب العاهل الأردني، الملك عبد الله، ليجدد تمسّكه بخطته للسيطرة على غزة، وتحويلها لـ”ريفييرا الشرق الأوسط” بعد إخراج أهلها منها حسب قوله.

وبكامل ثقته المعهودة، قال ترامب للصحفيين إن الفلسطينيين سيحبّون الأماكن التي سيمنحها لهم- بعد أن يُخرجهم من غزة. أما دافع هذه الثقة: ترامب “يعرف قطاع العقارات جيدا” وقد حقق فيه “نجاحا كبيرا”.

قد يبدو هذا الطرح بعيدا عن النهج التقليدي الذي شكل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لعقود، والذي على الرغم من دعمه الكبير لإسرائيل، تبنى حل الدولتين أساسا للتعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لكنه ليس مفاجئا بالضرورة، بالنظر إلى سيرة ترامب كرجل أعمال يرى كثيرا من الأمور من منظور التطوير والاستثمار. ويبدو أنه يريد الآن تطبيق هذه المقاربة على واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في المنطقة.

فهل هناك دوافع اقتصادية وراء خطة ترامب؟ وما إمكانات غزة الاقتصادية التي يمكن استثمارها؟ وهل من مستقبل لاقتصاد مزدهر في القطاع بعيدا عن رؤية ترامب؟

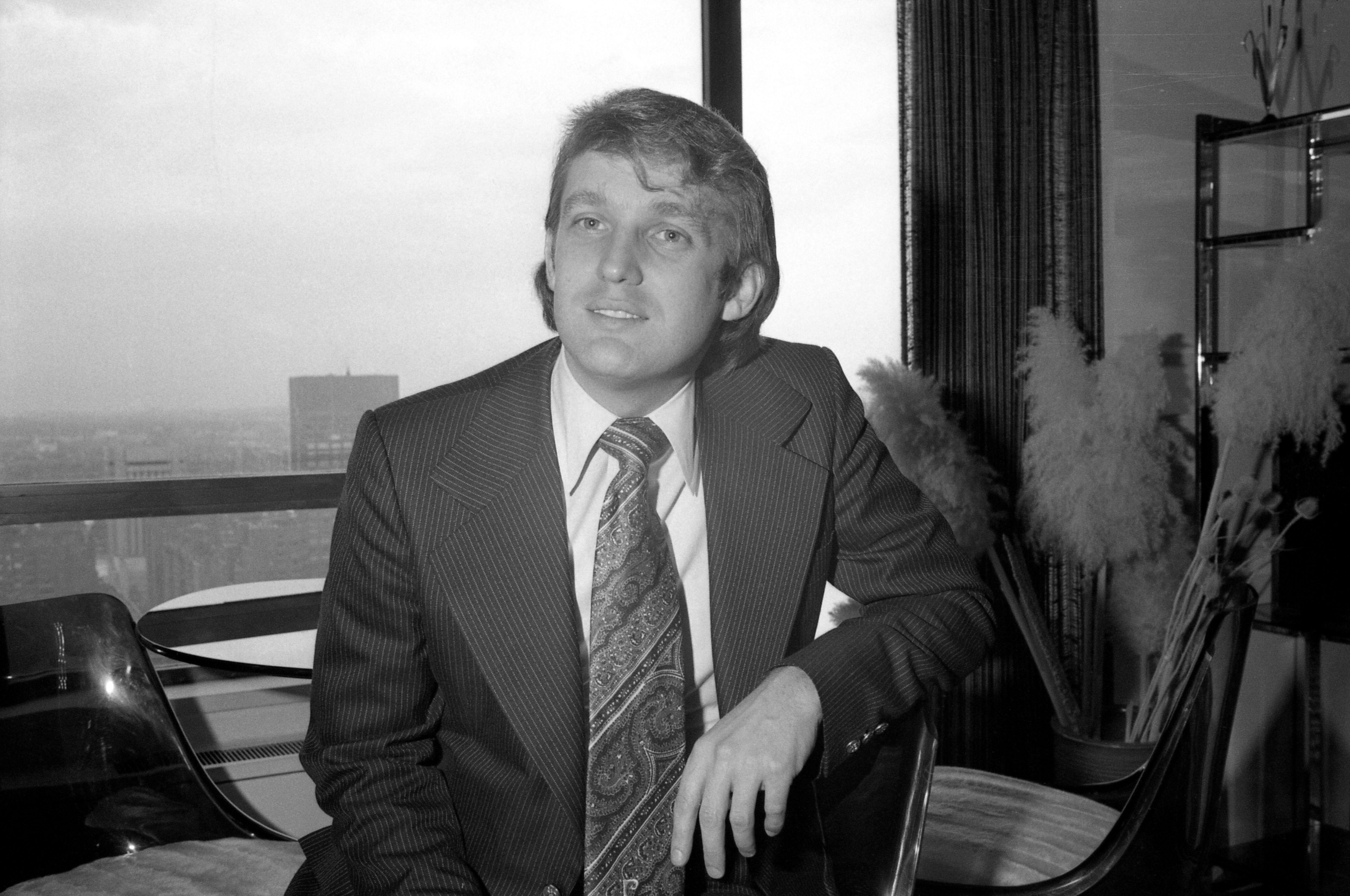

ترامب: تاجر الفرص الثمينة

بدأ ترامب مسيرته مطورا عقاريا في ولاية نيويورك الأمريكية في سبعينات القرن العشرين، حينما كانت الولاية تواجه خطر الإفلاس بسبب الإنفاق العام المفرط وانخفاض عائدات الضرائب.

آنذاك، وجد ترامب فرصة نادرة – ورخيصة- للاستحواذ على فندق كومودور الشهير وتجديده وتحويله إلى فندق غراند حياة الفخم، الذي أصبح واحدا من رموز التحول الذي شهده وسط ضاحية مانهاتن، التي انتقلت من منطقة تأثرت بالأزمة الاقتصادية الأمريكية، إلى واحدة من أكثر الأماكن ثراءً في العالم.

حصل ترامب على إعفاءات ضريبية ضخمة من ولاية نيويورك كجزء من الصفقة، التي مثلت انطلاقته كاسم كبير في عالم العقارات في الولاية، ومنها إلى بناء ما يمكن وصفه بإمبراطورية اقتصادية ضمت استثمارات في مجال العقارات والفنادق والمنتجعات والترفيه.

وبينما أسهمت هذه الإمبراطورية في جهود تطوير أحياء فقيرة في عدد من الولايات الأمريكية وفي خلق كثير من فرص العمل، إلا أن صعودها كان مشوبا باتهامات بالاحتيال واستغلال العمالة وتشريد السكان ذوي الدخل المحدود من مناطقهم.

ترى الكاتبة الأمريكية غويندا بلير، صاحبة كتاب « عائلة ترامب: ثلاثة أجيال من المقاولين ورئيس » أن هناك خيطا يربط بين طريقة تعامل ترامب مع الوضع في غزة والكيفية التي صعد فيها نجمه في عالم العقارات في نيويورك قبل نحو خمسين عاما.

وتضيف: “بالطبع لم تكن مدينة نيويورك منطقة حرب في سبعينات القرن العشرين، لكنها كانت على وشك الانهيار، إذ كانت تواجه احتمال الإفلاس وهو أمر كان سيكون كارثيا”، وكذلك “تعيش غزة كارثة تاريخية، ذات أبعاد لا يمكن تصورها”.

وكما نجح ترامب في “الاستفادة من الأزمة الحضرية التي كانت مدينة نيويورك تعيشها لعقد صفقات مفيدة له”، كذلك يمثل الوضع في غزة فرصة له ليقدم نفسه كشخص يمكنه تحقيق ما عجز عنه الآخرون.

وتشير بلير إلى أن هذه النظرة التي “صقلها ترامب على مدار خمسين عاما” تحدد طريقة تعامله مع أي موقف، سواء كان عقاريا أم لا، من خلال مجموعة من المحددات: “كيف يمكن تحقيق ربح؟ ما المنافع؟ وكيف نصل إلى ذلك؟ إذا كانت هناك قواعد، فكيف نتجاوزها؟ وإذا كانت هناك أي عقبات، فكيف يمكن التغلب عليها؟”.

أكد ترامب أنه لن يسعى للمشاركة شخصيا في تطوير غزة عقاريا.

وتقول بلير، إن الربح الذي قد يريد ترامب تحقيقه من خطة غزة “ليس بالضرورة أن يكون ربحا ماديا بشكل مباشر”، فالعائد من تنفيذ الخطة قد يتمثل في “القوة المَهُولة والشعور بالسيطرة التي سيظهرها للعالم”.

غزة: “الجحيم”

في المقابل تقول فكتوريا كوتس، التي عملت كنائبة لمستشار الأمن القومي لترامب خلال فترته الرئاسية الأولى، إن ما قدمه ترامب بشأن غزة، يمثل خطة عملية لليوم التالي للحرب في القطاع.

“كان هناك كثير من الصخب والحديث حول هذا الأمر خلال الشهور الخمسة عشر الماضية”، لكن ترامب هو أول قائد يقدم خطة للتعامل مع الموضوع.

وتؤكد كوتس أن خطة ترامب جاءت مدفوعة بالوضع الإنساني الصعب في غزة، وبرغبة منه في تقديم بديل للسكان هناك.

وبالفعل كان ترامب قد قال إن غزة أشبه “بالجحيم”، مضيفا أن الناس هناك “لم يعرفوا سوى الموت والدمار”، وأن بقاءهم في القطاع هو بسبب عدم وجود بديل آخر.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى تضرر أو انهيار نحو 69% من المباني في القطاع الذي يعرف مستويات “غير مسبوقة في التاريخ الحديث” من الدمار.

أما تكلفة إعادة الإعمار فتقدر بأكثر من 50 مليار دولار، في عملية قد تستغرق سنوات بحسب المنظمة الدولية.

لكن الكاتب الفلسطيني، أحمد نجار، يرفض تصوير فكرة ترامب على أنها محاولة لإنقاذ الغزيين من الوضع المأساوي في القطاع، ويقول إنه “يتعين علينا أن نفكر في من حوّل غزة إلى جحيم”.

ويرى نجار أن “الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في تحويل غزة إلى جحيم عبر تزويدها بالأسلحة ودعمها بلا شروط”.

بالنسبة لنجار تمثل خطة ترامب لإخراج نحو مليوني إنسان فلسطيني من غزة خطة “تطهير عرقي”.

يقول: “لا توجد طريقة أخرى لوصف الأمر، أيا كانت الطريقة التي ننظر بها إليه، من وجهة نظر قانونية أو أخلاقية، فإن ما يجري هو خطة تطهير عرقي لمحاولة إجبار الناس على النزوح من ديارهم وأراضيهم”.

أما فكتوريا كوتس، المسؤولة السابقة في إدارة ترامب الأولى، فتؤكد أن الرئيس الأمريكي “لم يتحدث إطلاقا على إجبار الناس على الخروج”، لكنها لا تقدم إجابة عن السؤال حول كيفية التعامل مع أولئك الذين قد يرفضون ترك القطاع.

ويؤكد ترامب ثقته في أن الناس في غزة سيرغبون في المغادرة، وسيكونون أفضل حالا في الأماكن التي ستبنى لهم في الأردن ومصر، على أن تسدد “الدول الثرية المجاورة” تكاليف البناء.

حتى الآن يبدو أن بعض الدول العربية تحاول تقديم بديل لخطة ترامب، إذ أشار العاهل الأردني لدى زيارته واشنطن أن مصر تعمل على إعداد خطة بديلة، تضمن إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه كما تقول القاهرة.

وبانتظار الإعلان عن تفاصيل الخطة المصرية، تبقى تفاصيل كثيرة غائبة عن الخطة التي أعلنها ترامب.

وترى الكاتبة الأمريكية، غويندا بلير، أن غياب التفاصيل هذا يمثل امتدادا لطريقة “رجل المبيعات” التي يتبعها ترامب للتعامل مع الملفات المطروحة أمامه، والتي تترك له مساحة للتراجع عما قاله أو إعادة تفسيره بشكل مختلف.

“نستطيع أن نرى هذا الأسلوب في كثير من تصريحات ترامب، فهي ليست واضحة تماما، هناك دائما مساحة للمناورة والاستبدال، كما أنها تحمل أفكارا صادمة بحيث تصبح أي فكرة أقل منها مقبولة”.

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني : نزاع عقاري؟

لكن أولئك الذين يأخذون تصريحات ترامب حرفيا يشيرون إلى أن بوادر خطته المعلن عنها في الآونة الأخيرة ظهرت قبل نحو عام على لسان صهره جاريد كوشنر، الذي كان قد قال في فعالية في جامعة هارفارد إن “العقارات على الواجهة البحرية لغزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة، إذا ما ركز الناس على توفير سبل العيش”، مضيفا أنه “من وجهة النظر الإسرائيلية يمكن نقل السكان خارج المنطقة وتنظيفها”.

ولا تستبعد الكاتبة الأمريكية، غويندا بلير، أن يكون كوشنر قد لعب دورا في بلورة الخطة التي أعلن عنها ترامب، فكوشنر “كان يعمل في مجال العقارات، كما أنه مهتم للغاية بعقد صفقات تجارية في المنطقة”.

كوشنر الذي كان قد وصف الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بأنه “ليس أكثر من نزاع عقاري”، كان مهندس صفقة القرن – التي عرفت بخطة السلام والازدهار- التي طرحها ترامب في الأشهر الأخيرة من فترته الرئاسية الأولى.

وقد تضمنت الصفقة التي رفضها الفلسطينيون، حوافز اقتصادية ووعودا باستثمارات بنحو 50 مليار دولار، لكن دون منحهم دولة فلسطينية كاملة.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في غزة، الدكتور سمير أبو مدللة، أن اهتمام ترامب ومن قبله صهره كوشنر بغزة ليس اهتماما اقتصاديا بالضرورة. إذ يقول إن الواجهة البحرية لغزة لا تتعدى 41 كيلومترا، بينما “توجد في المنطقة دول تمتلك سواحل يتجاوز طولها 2000 كيلومتر”، يمكن تطويرها وتحويلها إلى منتجعات سياحية.

تبدو خطة ترامب لغزة، بحسب أبو مدللة، “مرتبطة بخططه السياسية التي أطلقها في فترته الرئاسية الأولى، والتي تريد أن تقدم حلولا اقتصادية على حساب الحلول السياسية والسيادة الفلسطينية”، وهو الأمر المفروض فلسطينيا.

لكن فكتوريا كوتس، التي عملت في إدارة ترامب السابقة، تقول إنه “بدلا من وصف الخطة بالتطهير العرقي، ربما يجب على الفلسطينيين التفاعل معها، أو القدوم إلى طاولة التفاوض باقتراح جديد”.

وتذكر أن الرفض الفلسطيني لصفقة القرن لم يوقف توقيع “الاتفاقات الإبراهيمية” لأن “بقية الدول العربية قررت عدم منح الفلسطينيين حق النقض الدائم للسياسات الإقليمية”.

وتضيف: بينما يحق للفلسطينيين “رفض خطة ترامب من أجل غزة، كما رفضوا من قبل خطة السلام والازدهار” يتعين عليهم “التفكير جديا قبل رفض عرض آخر يُقَدِّمه بحسن نية شخص يحاول القيام بشيء إيجابي لمستقبلهم”.

أما أبو مدللة فيرى أن فرضية الوصول إلى حل للقضايا السياسية عبر تقديم حوافز اقتصادية فرضيةٌ قاصرة، ويشير إلى أنه “عند اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 كان هناك نحو 200 ألف فلسطيني يعملون داخل إسرائيل”، لكن اندلاع الانتفاضة جاء نتيجة لانغلاق الأفق السياسي.

يقول: “إذا حلت المشاكل السياسية فهذا سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي وليس العكس”، لكنه لا ينكر الواقع الاقتصادي الصعب الذي كان قطاع غزة يعيشه حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة وما تسببت فيه من دمار شبه كامل لاقتصاد القطاع.

منطقة لا تكاد تهدأ حتى تشتعل

يقول أبو مدللة إن الثروة الأبرز التي يتمتع بها اقتصاد غزة هي الثروة البشرية، فرغم محدودية مساحته وفقر موارده الطبيعية، كان القطاع يسجل معدلات عالية في مستويات التعليم، في حين أن غالبية سكانه هم من الشباب القادرين على العمل وكثير منهم يمتلك مهارات تقنية، ما يشير إلى إمكانية إنشاء اقتصاد معرفي في القطاع.

وقد واجه قطاع غزة تحديات اقتصادية جمة، منذ رسم حدوده في اتفاق الهدنة الموقع بين مصر وإسرائيل بعد حرب عام 1948. ففي ذلك العام استقبل القطاع نحو 250 ألف لاجئ من الفلسطينيين الذين خرجوا أو أخرجوا من قراهم التي باتت جزءا من إسرائيل ما ضاعف عدد سكانه أربع مرات في غضون أيام. أما أولئك الموجودون داخل حدود القطاع، فقد خسر عشرات الآلاف منهم مصدر رزقهم بعد أن أصبحت أراضيهم الزراعية تقع ضمن حدود دولة إسرائيل الناشئة.

وخلال فترة الإدارة المصرية وحتى بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، مثلث الزراعة واحدا من أبرز مصادر الدخل في غزة، فضلا عن عدد من الصناعات البسيطة كصناعة الأغذية والنسيج والأثاث. لكن قطاع الخدمات احتل المرتبة الأولى كأكبر مصادر الدخل المحلي.

وبحسب تقارير للأمم المتحدة عرفت فترة الحكم الإسرائيلي للقطاع تناميا في تبعية اقتصاده لإسرائيل كسوق رئيسية للعمالة والمنتجات، على حساب تحقيق تنمية حقيقية داخله، ما تركه عرضة لتقلبات السياسة والقيود الإسرائيلية إضافة إلى التوترات السياسية في المنطقة التي لا تكاد تهدأ حتى تشتعل.

إذ يشير تقرير صدر عام 2022 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أنه جرت هيكلة الاقتصاد الفلسطيني بطريقة جعلته معتمدا بشدة على الاقتصاد الإسرائيلي، ما تسبب بخسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني.

ورغم انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005 إلا أنها بقيت المسيطر الأكبر على حياة سكانه ومسار اقتصادهم، يقول أبو مدللة.

يشير مثلا إلى القيود التي فرضتها إسرائيل على صادرات القطاع من الفواكه والورود إلى الخارج بعد انتفاضة عام 2000، وإلى إغلاقها ميناء غزة التجاري وقصفها مطاره الذي أُنشئ بموجب اتفاقية أوسلو، وهي الخطوات التي قالت إسرائيل إنها جاءت لأسباب أمنية.

في مطلع عام 2006 شهدت الأراضي الفلسطينية انتخابات تشريعية انتهت بفوز حركة حماس، ما أدى إلى أزمة داخلية فلسطينية انتهت بانقسام ما زال مستمرا حتى الآن، نجم عنه نشوء سلطتين تنفيذيتين، واحدة في الضفة الغربية بقيادة السلطة الفلسطينية، وأخرى في قطاع غزة الذي فرضت حركة حماس سيطرتها عليه بعد معارك مع الفصائل التابعة للسلطة الفلسطينية بزعامة حركة فتح.

وبعد سيطرة حماس على القطاع، شددت إسرائيل من القيود المفروضة عليه، فأغلقت ثلاثة من المعابر البرية الخمسة التي تربطها به، وفرضت قيودا على الزراعة كما على أنشطة الصيد فيه، وفاقم من سوء الأحوال، الدمار الذي تركته جولات التصعيد العسكري التي شهدها القطاع على مدار الأعوام الستة عشرالماضية، هذا دون الحديث عن الدمار الذي تسببت فيه الحرب الأخيرة.

ماذا عن احتياطات الغاز؟

عام 1999 اكتشفت شركة “بريتيش بتروليوم” حقل غاز بحريا على بعد نحو 30 كيلومترا من ساحل غزة، عرف باسم “غزة مارين”.

ويقول الدكتور، إيلاي ريتغ، الذي يرأس برنامج الطاقة في مركز بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية، إن حجم الحقل صغير نسبيا، إذ يقدر بنحو 30 مليار متر مكعب، مقارنة مع الاحتياطات الموجودة قبالة الشواطئ الإسرائيلية والمقدرة بنحو 1000 مليار متر مكعب.

ويضيف ريتغ إن الحجم الصغير للحقل دفع الشركة المكتشفة إلى استبعاد فكرة تطويره نظرا للتكلفة الباهظة للبنية التحتية التي يجب إنشاؤها لبدء عمليات الحفر.

لكن الصورة تغيرت مع اكتشاف إسرائيل كميات ضخمة من الغاز في حقلي تمار (2009) وليفياثان (2010) المجاورين، بحسب ريتغ، حيث كان بناء بنية تحتية تحت الماء لتطوير هذين الحقلين مجديا اقتصاديا.

“بمجرد إنشاء البنية التحتية لحقول الغاز الإسرائيلية، بات البدء في تطوير حقل غزة البحري مجديا، لأنه بدلا من بناء حفر خاصة به، ومنصات معالجة خاصة به وخط أنابيب خاص به يمتد إلى شاطئ غزة، وهو أمر مكلف للغاية، بات من الممكن الاتصال بالبنية التحتية الإسرائيلية، ما يجعل الحقل أكثر قابلية للاستمرار”.

لكن إسرائيل لم توافق حينها على السماح بتطوير الحقل خوفا من ذهاب عائداته إلى حركة حماس التي كانت حينها قد بسطت سيطرتها على قطاع غزة، كما يقول ريتغ.

ورغم إعادة إحياء محاولات تطوير الحقل بالتعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية بعد الارتفاع الذي سجلته أسعار الغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث، فقد أوقف هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس في إسرائيل، والحرب التي تلته، كل شيء، بحسب ريتغ.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في غزة، الدكتور سمير أبو مدللة، إن الحجم الصغير لحقل غزة مارين يجعل من المستبعد أن تكون الرغبة في السيطرة على الغاز هي الدافع وراء خطة ترامب لبسط السيطرة الأمريكية على قطاع غزة.

غزة كبوابة للدولة الفلسطينية

لا ينفي هذا وجود دوافع اقتصادية وراء خطة ترامب لغزة، والتي تذهب أبعد مما كان مطروحا في صفقة القرن، إذ تريد تهجير الفلسطينيين من القطاع بدلا من منحهم حوافز اقتصادية، بحسب أبو مدللة.

يرى أبو مدللة أن السيطرة على غزة وفصلها عن الضفة الغربية تهدف إلى تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة على اقتصادها. يقول إنه لو أُخرج القطاع من عزلته، لأصبح بوابة اقتصادية حيوية للدولة الفلسطينية المستقبلية، مع إمكانية تطوير ميناء غزة ليصبح مركزا لوجستيا خاصة في ضوء موقعه الجغرافي المميز.

إذا نُفِّذ هذا المشروع، يمكن لاحتياطات غزة من الغاز أن تسد احتياجات الدولة الفلسطينية المستقبلية من الغاز لنحو 15 عاما، ما يسمح لها بشيء من الاستقلالية الاقتصادية، وهو ما يتفق عليه كل من أبو مدللة وريتغ.

وليس أبو مدللة وحيدا في تصور دور اقتصادي لغزة كبوابة للدولة الفلسطينية، إذ يمكن رؤية ملامح من تصوره في رؤية “غزة المتصلة، فلسطين العالمية”، التي طورها باحثون واقتصاديون ورجال أعمال فلسطينيون عام 2021.

تظهر غزة في هذه الرؤية منطقة مزدهرة، تعتمد على اقتصاد معرفي، وشبكة من الطرق، فضلا عن ميناء ومطار حديثين، كما تعرف تطويرا للقطاع الزراعي، دون إغفال دور يلعبه القطاع السياحي.

يقف دون تحقيق هذه الرؤية عقبات كبيرة ليس أقلها استمرار الانقسام الفلسطيني، لكنها تبقى، وإن تقاطعت مع ما يطرحه ترامب الآن، رؤية ترى غزة مزدهرة بأيد فلسطينية، لا منتجعا سياحيا، يفرغ من أهله، ليقصده الأغنياء من جميع أنحاء العالم.

Powered by WPeMatico

Comments are closed.